はじめに

健康診断で「肝機能の異常を指摘された」と言われて、日常的にお酒を飲む時に「お酒をやめたほうがいいのかな……でも、完全にやめるのは難しいな…」と悩むこともあると思います。

実際、日々の生活の中でお酒はリラックスや社交の場に深く結びついています。そのため、「一滴も飲まない」のはとてもハードルが高く感じられる方が多いのです。しかし、お酒をやめることは、肝臓を守る以上に健康的なメリットは大きく、生活習慣の改善としても大きな意味があります。

この記事では、禁酒が望ましいものの、まずは減らすことにも確かな意味があることを説明します。

アルコールを飲むことでのリスク

アルコールは現在さまざまなリスクがあることが報告されています。例えば癌です。

飲酒は頭頸部(口腔・咽頭・喉頭)がん、食道がん、肝臓がん、大腸がん、女性の乳がんの原因となるとWHOから認定されています。特に食道がんについては、”フラッシャー”という飲酒時に顔が赤くなる体質がある方は、リスクが高いとされています。

また、のちに説明する肝臓への炎症(肝炎や肝硬変)膵炎のリスクや高血圧の原因となるとも言われ、高血圧の方への生活習慣の改善には禁酒/節酒も含まれます。

少量ではなく大量の場合は下記のようなこのようなリスクがあります。

肝臓にとってお酒はどんな存在か?

肝臓は体の中にある臓器で、あらゆる体に入っていくる物質を処理する機能(処理場)を持っています。

そのため、かだらだに入ってくるものとして、お薬の処理も肝臓で多く行われます。そのtめ、薬の副作用で肝臓の数値が上がったりするわけです。また、アルコールも肝臓で処理されるため、アルコールが多いと肝臓にダメージが蓄積します。

特徴1:肝臓はアルコールの処理工場

アルコールは人間の体で代謝(処理)される時にまず、人体にとって有害な「アセトアルデヒド」という物質に代謝されます。これは、二日酔いの原因物質とも言われ発がん性もある物質です。

この毒性の高いアセトアルデヒドを比較的無毒な酢酸にするところまで肝臓で処理してます。

つまり、飲酒のたびにアルコールを代謝するために肝臓がフル稼働するという構造になっています。そのため、アルコールは肝臓に少なからず負担をかけています。

特徴2:肝臓は沈黙の臓器

また、実は肝臓は多少のダメージでは症状を出さずに働き続けます。そのため、症状がかなり進行しないとでません。すなわち、気づかないうちに肝炎・線維化・肝硬変と進行してしまうことがあります。

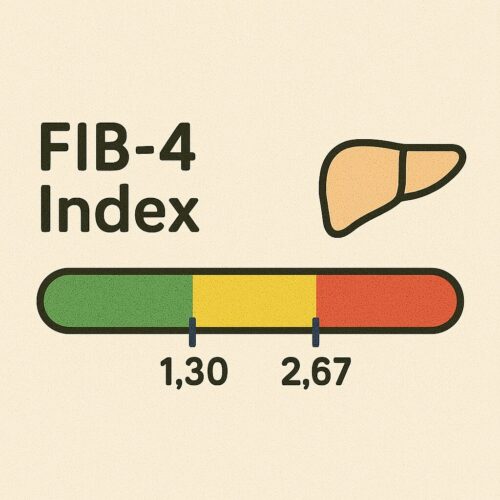

肝臓のダメージは症状がでたころにはそれなりにひどくなっているということもあります。症状はありませんが、肝臓の採血結果からある程度ダメージを導くことはできます。一つの方法としてはFIB-4 indexがあります。

「お酒を減らす」だけでも肝臓にいいのか?

アルコールの治療は禁酒しかないと考える医療者もおおいのが実際です。事実、効果としては禁酒の方がまさることは確かです。しかし、なかなか常習的に飲んでいたお酒を完全に止めることが難しいことは患者さんと接していると強く感じます。そのため禁酒は難しいため、お酒は変わらず飲むという方もいらっしゃいます。

そこで節酒というまずの選択肢があることは大切かなと感じています。では節酒(お酒を減らすこと)は全く意味はないのでしょうか?

結論:効果はあります。ただし程度に注意

近年の研究では、節酒でも肝機能の改善が期待できることが示されています。

たとえば、米国肝臓学会の研究では、飲酒量を大幅に減らすことで肝線維化マーカーや肝酵素値(AST・ALT)が改善したケースが報告されています。

参考文献:

Witkiewitz K, et al. “Reduced Drinking Goals for Alcohol Use Disorder Treatment: What Do We Know?” Alcohol Res. 2019;40(3):03.

そのため、禁酒の方が効果は高いとは言っても、節酒をすることには意味があると言えます。

注意点:減らし方に質がある

また、単に減らすことも大切ですが、減らし方にもコツがあります。それは「1日1本減らす」よりも、「週に2日は完全に飲まない」の方が肝臓は休まります。いわゆる”休肝日”です。

連続飲酒を避けて“休肝日”をつくることが肝臓の回復に大きく影響します。そのため、毎日飲むことをまずはやめてみるのもよいでしょう。

どうやって減らす? 節酒の工夫とステップ

お酒の減らし方についてに一例のステップして解説します。

ステップ1:現状の飲酒量を把握する

まずは自分が1日に何グラムのアルコールを摂っているかを確認しましょう。どれくらい飲んでいるか?をしっかり認識することが第1ステップです。たとえば日本肝臓学会の提言では、健康な人は

- ビール中瓶1本(500ml)=約20g

- 日本酒1合(180ml)=約22g

- 焼酎コップ1杯(100ml)=約25g

が1日量とされています。そのため、

- 男性:1日平均40g以下

- 女性:1日平均20g以下

までを意識してみるというのがファーストステップです。また、肝障害がある方はこれよりも厳しい制限が必要です。

ステップ2:飲まない日を週に数日設ける

毎日飲む習慣がある方は、週に1〜2日は完全に休肝日をつくってください。お酒を完全にやめられなくても、連続飲酒は肝臓に大きな負荷をかけるため、まずこれをなくせるように心がけましょう。

ステップ3:飲む量を決めてから飲む

また、最後に飲む場合でも飲む量を決めて飲むようにしましょう。ついもう一杯…となってしまいますが、その一杯が命取りです。たとえば

- グラス1〜2杯までとルールを決める

- 自宅では小さめのグラスを使う

- お酒と一緒に必ず水やお茶を用意する(チェイサー)

などです。すこしでも工夫し、アルコール量を減らす努力をすることが健康のためには大切です。

また、当院では節酒薬(飲み薬)を使った、治療も開始しました。まずは減らしてみる。そういう選択肢もご提案しています。

ただ、禁酒が最善ではある。

しかし、本当に医学的なことをいうと禁酒が最善であることはたしかです。

なぜ医師は「禁酒が望ましい」と言うのか?

たとえば「アルコール性肝炎」や「肝線維化」がある場合、完全に禁酒することでしか肝臓の炎症や線維化は改善できないことがわかっています。

また、禁酒できた患者さんでは肝硬変や肝がんの発症率が低下するという明確なデータもあります。

参考文献:

Mathurin P, et al. “Early Liver Transplantation for Severe Alcoholic Hepatitis.” N Engl J Med. 2011;365:1790–1800.

DOI: 10.1056/NEJMoa1105703

そのため、医師は心を鬼にしても禁酒をすすめています。

治療の理想は「禁酒」でも、現実的な最初のステップは「節酒」です。「少しでも減らすこと」が治療の第一歩になります。禁酒に向かうために、いきなりゴールを目指す必要はありません。「今日は飲まない」その1日からが治療です。

まとめ

今回はアルコールについて解説しました。病気によっては節酒では不十分で禁酒を行うことが重要な場合もあります。

- 肝臓にとっては「お酒を減らすこと」でも意味がある

- 完全な禁酒が理想だが、節酒も肝機能改善の入り口となる

- できる範囲から始め、少しずつ習慣を変えていくことが大切

みどりのふきたクリニックでは、禁酒に限らず「どうやってお酒と付き合うか」について、患者さん一人ひとりと一緒に考えていく診療を行っています。

「やめられないから診てもらえない」と思わずに、まずはお気軽にご相談ください。減らすところからでも、十分に治療は始められます。医師から禁酒を勧められている方は最終的にはぜひ禁酒を目指しましょう。

また、当院では節酒薬(飲み薬)を使った、治療も開始しました。まずは減らしてみる。そういう選択肢もご提案しています。静岡市でアルコールが原因と思われる肝障害などがある方はご相談ください。